創作mirage-儚い夢-12.君より大切なもの

「結局・・・こんなとこ?」 僕は不平を込めて言った。

「だって・・・もったいないもの・・・」

彼女に促がされて入った店はアパート近くのハンバーガーショップだった。

「もったいないってこと無いだろ?・・・初めてのデートなのに」

「えっ?・・やっぱり・・デートなのね!」 彼女の目が嬉々と輝いたのを僕は無視して

ぶつくさ言いながら、カウンターの向こうの店員にバーガーとコーヒーをふたつずつ注文した。

「ポテトも」 彼女が隣で言うと、「ひとつ・・後は?」定員と彼女を交互に見て僕が言った。

「後はいい」 彼女は満足、というように満面に微笑んだ。

「こんなんじゃ、サンドウィッチと変わりやしない」

僕は注文したバーガーを窓際のふたり掛けの席のテーブルに置きながら

まだぶつぶつ文句を言っていた。

「でもいいわ・・・ここで十分」

彼女は本当に満足そうに頷いて、ハンバーガーを口いっぱいに頬張った。

僕はそんな彼女の食べっぷりを呆れたように見つめていた。

「フランク・・・そんな無愛想な顔しないで、もっと笑って?」

「必要も無いのに笑えない」

「笑うのって、必要があるからじゃないわ・・・

心が幸せって感じたら、自然に顔に現れるのよ

今、私といて、幸せじゃないの?」

「・・・・・」 “幸せじゃないの?”・・・彼女にそう聞かれて、僕は答えを詰まらせた。

「ねぇ・・幸せじゃないの?」 彼女はもう一度聞いた。

「・・・・・」 しかし僕には“幸せ”という意味が定義できなかった。

「ん?」 それでも彼女は首をかしげて僕の答えを待っていた。

「・・・・・・・そんなこと・・わからない・・・」 僕はやっと口を開いた。

「わからない・・って・・・また私のまね?・・・

ね・・笑ってみて・・笑えるはずよ・・ほら・・・リラックスして・・・自然に・・・

いい?・・あなたは今・・・幸せな気持ちのはずよ・・・」

「まるで催眠術だな」

そう言いながら僕は今、自分がきっとこの上ない幸せそうな笑顔を彼女に向けただろうと

自分でも感じていた。

「ほら!やっぱり!あなたは凄く素敵な笑顔の持ち主だった!」

彼女は自分が今まで信じてきたことが目の前で実現したと言わんばかりに

満面に笑顔をたたえて感嘆して言った。

君の笑顔って・・・誰かに似てる・・・

誰だっけ・・・

彼女のほころぶ笑顔を前に僕は更に表情を崩してしまっていた。

僕の頑なな心は彼女の幼いまでに純粋な心にいとも簡単に屈していた。

なんてことだ・・・

僕はそんな自分を心の中で少しばかり嘲笑していた。

僕は今まで女の子とこんなデートをしたことがない。

たとえ安いハンバーガーショップであろうとも二人でいるということだけを楽しいと感じる

こんなささやかなことが・・・しあわせ・・・なのか?

幸せ・・・

その言葉を心に描いたのも・・・きっと・・・初めてのことだった。

僕は今彼女を前に、彼女だけを見つめている自分が、それを幸せだと微笑む自分が

何故だか無性に愛おしかった。

「今度はもっと、いいところで食事しよう」 僕は彼女に得意そうに言った。

「いいところって?」 彼女は首を傾げて聞いた。

「んー・・綺麗なドレスを着て・・・ちゃんとフォークとナイフを使って・・・

高級なレストランで・・・美味しいもの食べる」

「これだって十分美味しいけど」 それはきっと彼女の本心だった。

「そうじゃなくて・・・君に色んなことをしてあげたい・・・

仕事が成功したら、何でも買ってあげる

洋服も・・靴も・・アクセサリーも・・NYで一番高いものを君に贈るよ」

僕はまるでその全てを空想に描き、夢を見ているように話していた。

君の喜ぶ顔を・・・もっともっと見たい・・・

心からそう思った。

僕は彼女に対して、彼女がくれる笑顔へのお返しをと僕なりの言葉で現していた。

「高いもの?・・・そんなの・・・いらない・・・」

それなのに彼女は不満げな表情を僕に隠さなかった。

「何故?」

「私はあなたがそばにいてくれればそれでいいもの・・・

≪そうかも知れないけど・・・≫

あなたと初めて出逢った時から・・・私の心があなたを求めたの・・・

そのあなたが今、少しであっても私を見てくれてる・・・それだけでいい

≪どうして?≫

だって・・・そんなことって・・・そんな幸せなことって、あると思う?

≪お金があればもっと幸せが買える≫

それ以上の高級なもの、私にはないもの・・・」

そう言った彼女の瞳はまぶしいほどに輝いていた。

しかし僕は彼女のひと言ひと言に対して心の中で反論していた。

「・・・・・・」

僕の表情を伺っていた彼女の瞳の輝きが僕の心を、まるで読んだかのように次第に

小さくなっていった。そして・・・

「フランクにはまだ・・・

私より大切なものがあるのね・・・きっと」 そう言った彼女が切なげに微笑んだ。

「・・・・・・」 僕は即座に “そんなことない” と答えられなかった。

今の僕の胸にはまだ多くの野望が渦巻いていて、彼女の気持ちには、素直に

応えられなかったのかもしれない。

「いいの・・・仕方ないもの・・・」

そんな悲しそうな顔しないで・・・でも・・・

僕の・・・本当の気持ちは・・・どうなんだろう・・・

何よりも君が大切だと・・・言えるだろうか・・・

少しばかりの気まずさが彼女に合わせた視線を避けさせた。

彼女との会話に詰まって口に運んだハンバーガーもなかなか喉を通ってくれなかった。

それでも、彼女は直ぐにふたりの間の空気を変えてくれた。

「ね、これから何して遊ぶ?」

「遊ぶ・・の?」

それからというもの僕たちは、昼となく、夜となく、時折デートを重ねるようになった。

普通の恋人たちがするように・・・食事をしたり、映画を見たり・・・公園を散歩したり。

ちょっと大人な雰囲気をと、彼女にせがまれてカクテルバーに立ち寄ることもあった。

「ねぇフランク、あれ頼んで?」

「また?飽きちゃったよ」

「お願い・・」

僕は彼女に仕方ない、という顔をしながらウエイターに声をかけた。

「ブルーマルガリータをひとつ」

彼女の要望で目の前に現れたそのグラスを、彼女は憧れの眼差しで見つめた。

「本当に綺麗・・・神秘的ね・・・」

以前僕がそれを頼んで以来、彼女は必ずといっていいほど、それをせがんだ。

僕はそのグラスを嬉しそうに見つめる彼女を、身を屈めてグラス越しに覗くと、

彼女と目を合わせ、微笑んだ。

「フランク・・・」

「ん?」

「しあわせ?」

「・・・ん・・・」

ふたりで過ごす時間は時を忘れるほどだった。

ある日僕達は互いに指を絡めて歩いていた。

そこは美しい噴水の上がる公園で、夜深くなると摩天楼が森の奥に小さく見えた。

その時僕は、絡めた彼女の手を自分のポケットに押し入れて、彼女との距離を縮めた。

そして僕にぴったりと寄り添う彼女の香りに酔いしれていた。

「今日はもう遅いから、このまま送っていくよ」

「うん!あ~楽しかった~・・・」 彼女は愛くるしい笑顔を僕に投げた。

僕はそんな彼女がたまらなく愛しくて、彼女の肩を引き寄せると柔らかい黒髪に

大事なものにそうするようにキスを落とした。

「フランク・・・私のこと好き?」

「・・・どうかな・・・」 僕は宙を仰いで彼女の質問をはぐらかした。

「素直じゃないのね・・・フランク・・・」

「君が素直すぎるんだ」

「でもあなたの目は正直よ」

「目?」

「好きだと言ってる」

「誰を」

「私を」

「気のせいだ」 僕はまた宙を仰いだ。

「ねぇ、フランク・・・もっと素直になれないの?」 彼女が呆れたように僕を横から見上げた。

「言ってみて!」

「何を!」

「君が好きだって」

「言えない」

「どうして?」

「どうしても!」

僕達はまるで子供の掛け合いのような会話を繰り返しながら、街路樹の歩道を歩いていた。

君といると・・・まるで・・・

遠い記憶の幼い日々に戻ったような・・・

不思議な気持ちになる・・・

心が真っ白で・・・汚れていない・・・

そんな気持ちになる・・・

こんな日が・・・こんな幸せな日が・・・ずっと・・・ずっと・・・

続けばいい・・・

僕は心の奥深くで、決して叶うことのない願いをただ無心に祈る子供のように、

神の御前で手を合わせていた。

ふと僕は幼い日の自分に思いを巡らせた。幼い頃教会で祈りを捧げていた記憶が

微かに残っている。

信じることは大切なことだと・・・

あれは誰に教わっただろう・・・

母だったのか・・・牧師だったのか・・・

今の僕には記憶の隅にすらない。記憶にあるのは・・・

いつの日も・・・

僕の祈りが叶えられることはなかった・・・

そのことだけだ・・・そして今度も・・・

また・・・

彼女の寮の近くまで来た時だった。ひとりの男が僕を突き刺すような鋭い眼光を放っていた。

あの時のジョルジュという男だった。

彼はあの時よりも怒りを増した形相でこの僕を睨みつけていた。

そして、そのままの勢いで僕たちに近づいたかと思うと、その怒りを拳に変えて

僕を目掛けて突進してきた。

僕の顔を見上げながら、腕にしがみつくように歩いていた彼女が、その瞬間やっと、

彼の存在に気がついた。

僕はとっさに彼女をそばから離そうとバランスを崩してしまい、彼の拳をまともに

顔に受けてしまった。

「オッパ!何するの!」

「やっぱり・・お前か!・・・いったい・・こいつに何をした!」

「何言ってるの?ジョルジュ!」

「お前は黙ってろ!」

彼はジニョンに対して怒鳴りながら、睨みつけた目は僕から外さなかった。

その目は僕に対する怒りに血走り、握った拳はわなわなと震えていた。

ジニョンはそんな彼を必死になってなだめようと、彼にすがっていた。

その時僕は至って冷静だった。

二人の様子を冷めた目で眺めながら、切れた口の端を指で拭った。

再度向かってきた彼に今度は僕が容赦をしなかった。

彼は顔と腹に僕のパンチを数発浴びると崩れるように地面に倒れこんだ。

『ジョルジュ!ジョルジュ!』

彼は気絶しかけていたようだった。

『フランク!ひどいわ!・・・ひどいわ・・こんな・・』

また・・・ハングル・・・

「そっちが先に殴りかかった・・・」

『そうだけど!・・・彼・・こんなこと慣れてないの!

ジョルジュ!しっかりして!』

ジニョンが泣きながら彼を揺さぶって、彼はやっと正気を戻した。

『ジョルジュ・・・大丈夫?』

「・・・・こいつに・・・近・・づくな・・・

ジニョンは俺のもの・・だ・・・お前なんかに・・・

渡さない!絶対に・・・渡さない!」

彼の意思はきっと、殴りかかろうと僕に向かっていただろう。

幾度となく立ち上がろうと懸命に歯を食いしばっていた・・・しかし・・・

僕の拳をまともに受けていた彼はジニョンの腕に支えられるしかなかった。

彼女は彼を抱きしめるように彼の動きを必死に止めていた。

≪そいつに・・・触れるな・・・ジニョン・・・≫

その光景を目の当たりにした瞬間、僕の周りが無音になった。

頭に血が激流のごとく上っていくのが自分でもわかった。

彼女の腕が彼を抱く姿に、僕の心は尋常を失っていた。

この怒りは・・・何だ?

嫉妬?・・・彼に対して?・・・

これが・・嫉妬という感情なのか?・・・

そんなばかな・・・

そんな陳腐な戯言・・・僕に・・・存在するもんか・・・

それでも僕は努めて冷静に上から彼を見下して言った。

「君のものなんだ・・・それは悪かったね・・・

僕はたかが女を争うつもりなんて、さらさらない・・・

そんなに大切なら・・・鍵をかけてしまっておくことだ」

「フランク・・・」

僕のその言葉に彼女が驚きと悲しみの入り混じったような複雑な顔を僕に向けた。

「フランク・・・冗談・・言わないで・・・」

僕は彼女の瞳から逃れるように冷たく背中を向けた。

「フランク!待って!冗談は止めて!今の・・・どういう意味よ!」

「そういう意味だ!」

僕には幸せなんて・・・ない・・・

・・・そういう意味だ・・・

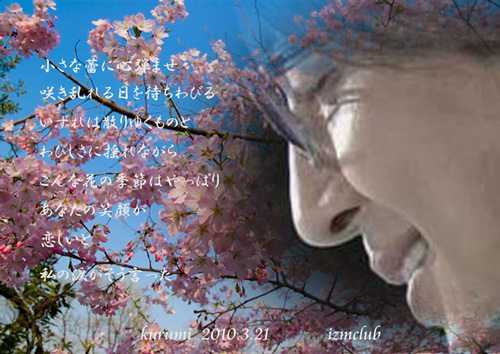

桜の便り

昨夜、寝る前に↑のcollageを作っていて

浮かんだ言葉を急いで打ち込み、コメントも書かず慌てて投稿、

そのまま寝てしまったのですが

“桜”、で思い出したことをひとつ追記させて頂きます^^

私は生れてこの方、いわゆる花見(場所を取って、その場で飲食をする)

ということをしたことがありません^^

先日ある人にその話をしたら、「そんなもったいないことを」と

「絶対に経験するべきですよ~」と力説されました^^;

「そうなの?」と言ったものの、

今更、それを経験するって、結構大変そうだな~と^^

もちろん、花見シーズンは近くのスポットに見学には行っているので

それで充分だと思っていたのですが・・・

やはりチャレンジしてみるべきかしら^^

誰かへのラブレター

5年前を振り返ると

公開ラブレターの部屋^^

それまで本気で誰かに

ラブレターを書いたことって

いったい何回あっただろう

ふと そんなことを思ってみた

よくよく考えると

一度も無かったかもしれない・・・

今傍らにいる最愛の人にさえ^^;

そう思うと何となく寂しい気がした

誰かに向かって

“愛している”と伝えることは

“信じている”と念じることは

心にゆとりと、希望を与える

そして豊かな夢を得られる

(と思う^^;)

私はこの5年間

誰かさんに向かって

ラブレターを書いている

あなたの笑顔が

あなたの涙が

あなたの生き方が好きですと

あなたの明日を

あなたの明後日を

いつも見ていたいんですと

それって不思議なことに

意外と楽しかったりする^^

意外と素敵な気持ちになれる

何故なら、人を愛している様って

自分で言うのも変だけど

ほほえましいじゃない?^^

だから

いつまでもそんな風でいよう

そう思う^^

さて、また今日も

あの誰かに・・・

ラブレターを書こう!

あなたの昨日に心を添わせながら

あなたの明日を待っていますと

ラブレターを書こう・・・

kurumi

創作mirage-儚い夢-11.いつの日にか

「ねぇ・・フランク・・・」

「ん?」

「どうしても駄目?」

「駄目」

「だって・・これ・・・難しいもの・・・ちょっとだけ・・・お休みしない?」

「試験で間違えた問題は理解するまで徹底的にやる!

そうすると二度と同じ間違いをすることはないし、

次へのステップの基盤が完成するんだ・・いいから・・やって!」

「え~フランクって、大学の教授より厳しいじゃない。

せっかく、一週間ぶりに逢えたんだし・・・ねっ!フランクだって、

私のこと待ってたでしょ?」 そう言って彼女が下から僕の顔を覗きこんだ。

「待ってない。」

僕は彼女の視線を無視してもくもくと、彼女が試験で間違えてしまったという問題を解いていた。

「うそ・・じゃあ、さっきはどうしてあんなことを?」 更に僕に顔を近づけて彼女は攻め込んだ。

「あれは・・・ちょっと・・その・・間違えた」

つまらない言い訳をした僕の顔にはきっと、真実味などなかっただろう。

「間違えた?誰と?・・・あぁ・・恋人と?・・・

ふ~ん・・・そうなんだ・・・ふ~ん・・・・・・」

「ジニョン・・・いいから、ほら・・これだけでもやって・・・」

僕がそう言うと、突然彼女が僕の顔をまじまじと見つめながら、意味有りげににっこりと微笑んだ。

「何!」

「もう一回・・・」 彼女が人差し指を立てて、微笑み言った。

「・・・何を?」

「ジニョン・・って」

僕が今、彼女のことをそう呼んだことを、僕自身も気づいていた。

「もう一回・・」

「・・・早くやって!」 僕はそれをごまかすように彼女の頭に掌を押し付けた。

「照れちゃって・・・あなたの方が子供みたい・・・」

彼女はブツブツ言いながら、仕方なく難解な問題にしぶしぶと戻った。

問題集を広げるといっぱいになるほどの狭いテーブルで、僕のほぼ真下にある彼女の黒髪が

僕の鼻先を甘くくすぐると、彼女の視線が届かないところで僕の目が彼女を抱きしめていた。

今までの僕ならば・・・女と意気投合してこうしてふたりだけで過ごしていたならば・・・

間違いなく、何の躊躇もなくただ抱き寄せていただろう。

男と女が、肌を寄せ合う理由など、それ以外に何があるという?

その僕が・・・彼女を相手に数式を解いている。

笑える・・・大いに笑えた・・・

そして自然に彼女の名を口にしていた僕自身の心の変化をも、僕は不思議と

心穏やかに受け入れていた。

ジニョン・・・

彼女が吹き込んだ爽やかな風が僕の心に安らぎを与えるかのように・・・

「出来た!・・・フランク、これでいい?」

「どれ?・・・・・・・ああ、正解だ・・どう?自分の身についた実感あるでしょ?」

彼女は満面に笑みを浮かべて「うん」と頷いた。そのあまりの可愛さに僕は何故か

下を向いて笑った。

「何が可笑しいの?」 彼女は少し不満そうに言った。

「えっ?・・いや・・可愛いなと思って・・」 僕はつい正直にそう言ってしまった。

「可愛いと、笑うの?」 彼女は今度は不思議そうに僕の顔を下から覗いた。

「笑っちゃ駄目?」

「普通は可愛いと思ったら、キスするんじゃない?」

彼女はそう言いながら、頬を赤くした。

きっとそれは彼女にとっては精一杯の背伸びした台詞だったからだろう。

「して欲しいの?」 僕はからかうようにそう言った。

「・・・して・・欲しい・・わけじゃ・・・ないわ」≪本当に?≫

「そう」 僕はその言葉通りに、彼女に触れなかった。

「・・・・・」

彼女が少しばかり不満そうな顔をして無言で僕を見ていた。

僕はその視線にわざと気づかない振りをして席を立った。

さっき、彼女が久しぶりに訪ねて来た時、僕は不覚にも無意識の内に

彼女を抱きしめていた。

わかっている・・・

その行動に一番驚いていたのは・・・

他ならぬ・・・この僕だ・・・

「・・・そろそろ帰った方がいいんじゃない?・・・」

「えっ?・・・」

彼女の不満顔がMAXになって僕に無言で、何かしらを訴えた。

「何?」

「あ・・門限の時間まで・・・もう少しあるわ・・もう少し・・星見てちゃ駄目?」

知っているだろ?

今日は星は出てない

「駄目?」

「好きにして。」

「一緒に・・」 彼女は熱いまなざしを僕に向けた。

そんな目で誘うな

「駄目だ」 僕は懸命に冷たさを装った。

「どうして?」

「どうしても。」

「・・・・・・」 彼女が寂しそうに顔を伏せてベランダに出て行った。

僕はそんな彼女を構わないと決めて、問題集から仕事の書類へと注意を移した。

そうしていなければならない何かが、僕の心を乱していたからだと、その時の僕は

気づかない振りをしていたのかもしれない。

彼女はベランダからなかなか戻って来なかった。

僕はしばらくして仕事の手を休めると、新しいコーヒーをふたり分用意し、

椅子の背に掛かっていた自分のカーディガンを腕に抱えて、両手にコーヒーカップを持った。

そして彼女がもう長いこと佇んでいるベランダに出るとまず、カーディガンを受け取るように

彼女に目で合図した。

「風邪引く」

僕が声を掛けると、彼女はプイと横を向いた≪何を怒ってるんだ?≫

「ほら・・これ着て。」

彼女は仕方ないという顔で僕の腕からカーディガンを受け取り、無言でその袖を通すと、

僕の差し出すコーヒーを受け取った。

「何してたの?」 僕は手摺りに腕を乗せて、コーヒーカップを口元に運びながら言った。

「考えてた」

「何を?」

「フランクが・・・・」

彼女はベランダの手すりに置いた自分の手に自分の顎を乗せて少し口を尖らせた。

「僕が・・何?」

「フランクが・・・どうして私とセックスしないのかなって」

「プッ・・・・」 僕は思わずコーヒーを噴出してしまった。

「私って・・そんなに魅力ないのかなって・・・

私の体は・・・フランクにとって男としての欲求が沸かない体なのかなって・・・」

「子供の癖に・・・言うことが大胆だね」

そう言ったあと僕はひと口分のコーヒーがのどを通過するのを待った。

「また・・子供扱い・・・それって、凄く不愉快!」

彼女は不満たっぷりの顔をして、僕にではなく、外の景色に向かってぶつけた。

「大人の女はね・・いちいちそんなこと口にしないもんだ

君はね・・・粋がってるだけ」

「そ・・そんなこと・・ないわ」

「そう?じゃあ、試してみる?」

「えっ?」

僕はコーヒーカップをテーブルの上に置くと無言で彼女にじり寄った。

「フランク・・・そんな怖い顔しなくても・・・」

彼女は自分の緊張をごまかすかのように笑っていたが、僕はそれには応えなかった。

「・・・・・・」

僕はふいに彼女の胸のふくらみをその服の上から鷲づかみにした。

彼女はその瞬間、持っていたコーヒーカップを落とし、その割れる音が彼女の幼い顔を

驚愕にひきつらせていた。

僕は容赦なく壁に彼女の体を押し付け、その首筋に唇を這わせた。

そして瞬時にもう片方の手で彼女の短いスカートの裾をたくし上げると、その手を下から

彼女の中心へと侵入させた。

彼女の体が一瞬にして硬直し唇が戦慄くように震えていた。

それでも彼女が無意識に僕の体を押しのけようとした手を僕は力づくで外して、

壁にそのまま押し付けた。

「止めて・・・」 彼女の顔が青ざめるのを確認していながら、僕は止めなかった。

彼女のブラウスを大きく開いて強く押し当てた唇を首筋から鎖骨へと移動し始めた。

「止めて!」 今度は彼女が凄い力で勢い良く僕を跳ね除けた。

「こんなんじゃないわ・・・」

「君がそうしてと言った。」

「違う・・・こんなんじゃない」

「同じことだ」

「違う・・・」

「何が違う?・・」

二人の間に緊迫した沈黙が流れ、僕は彼女を、彼女は僕を睨みつけていた。

彼女が先に目を逸らした。

僕も彼女の体から手を離してベランダの鉄筋の柵に両肘を付くと広がる夜景に視線を離した。

しばらく冷たいふたりの沈黙が続いた後、僕は背中に彼女の柔らかい頬の感触を感じた。

「ごめんなさい・・・私って・・・変なの・・・

フランクにそうして欲しい・・・本当にそう思ってるのに・・・」

「・・・・・・」

「・・・フランク・・・怒ってる?・・・」

僕はゆっくりと彼女の方に振り返ると彼女の頬に掌を当て、微かな笑みを彼女に向けた。

「君はね・・・きっとまだ・・・心と体の成長が一致してないんだ」

「・・・・・・」

「怯えた目をした女を抱くなんてごめんだ」

彼女のきらきらと輝く潤んだ瞳が、きっと僕に強がりを言わせていた。

結局のところこの僕が彼女の怯えたまなざしから逃避している。その方がきっと正しい答えだ。

それを見透かされているようで一瞬彼女から視線を逸らし・・・そしてゆっくりと戻した。

「どうして・・そんなに急ぐ?」

「だって・・・」

「そんなことをしないと不安なのか?」

「だ・・って・・・」

「急がなくていい・・・いつか・・・」

「いつか?・・・」

「僕はいつか・・・君と・・・」 ≪きっと・・・≫

「本当に?」

「ああ・・・何故だかわからないけど・・・」

本当にわからなかった。そうなるのかさえ、真実はわかってはいない。

「・・・・・・・」

「そんな・・・気がする」

僕は彼女の唇に自分の唇をゆっくりと近づけるとそっとささやいた。

「君がいつの日か・・・僕を好きだという気持ちと同じくらいに

君の体が僕を求めたら・・・その時は・・・」

「その時は?・・・」

「抱いてやる。」

「・・・・・・えらそうー」 彼女は真っ赤になった後、やっと笑って僕を見上げた。

「それに・・・」

「それに?」

「いや・・・何でもない・・・」 僕はまた体を翻して柵に手をかけた。

「また、言いかけるの?・・・やな感じ」

彼女は少し元気を取り戻して僕に憎たらしい顔をして見せた。

僕はそんな彼女から視線を逸らしながら、他のことを考えていた。

それに・・・

「ソフィアを見なかった?」

「いいえ・・今日はまだ見てないわ」

「ここんとこ、休んでるみたいだよ」

「そう・・・」

ソフィアと話がしたかった。

話をしなければならない・・・そう思った・・・

何を?

それはソフィアが・・・

彼女の方がもう気がついていることだと思っていた

僕はこの二日・・・ソフィアを探し歩いた

しかし・・・彼女には一度も会えなかった。

彼女は学校にも現れず、アパートにも戻っていなかった。

電話すら繋がらなかった・・・

そう言えば・・・

僕が彼女をこんな風に探したことが今まであっただろうか・・・

ふとそんなことを思った。

なかったような気がした・・・それは・・・

いつも・・・気がつけば彼女が・・・

僕のそばにいたからだ・・・

ジニョンと出逢ってふた月・・・

彼女が僕のところに現れるようになってひと月が経過していた。

彼女は殆ど毎日のように僕の部屋に訪れていた。

そこには・・・くったくない笑顔を惜しみなく僕に向けてくれる彼女と、いつの間にか

彼女との時間をこよなく楽しむ僕がいた・・・

彼女の訪れを待ちわびる僕がいた・・・

そして・・・今日もまた・・・

そろそろ・・・彼女がやってくる・・・

僕はベッドに寝ころびながら、目を閉じた。

今頃きっと・・・エントランスに入り・・・

エレベーターに乗り込んで・・・

僕の元へと急いでいる

彼女の気配が近づくにつれて、僕の心臓の音が間隔を短く刻み始める。

そして僕は・・・彼女が・・・玄関に近づく足音を待った

来た・・・

僕は即座にベッドから起き上がると上着を手に取って玄関に向かい、

彼女が呼び鈴を鳴らす前に乱暴にドアを開けた。

「キャァ!・・あーびっくりした!フラ・・ンク・・・?」

彼女は不意に開いたドアに驚いて胸を押さえていた。

「入らないで。」 僕はそう言いながら、急いでドアの鍵を閉めた。

「え~!どうして?」

「出掛ける」

「え~!何処へ~」

「何処でもいいだろ」

彼女が僕を追いかけて文句を言った。

「何処でもって・・何処に行くの~・・せっかく来たのに・・・」

「いつもサンドウィッチじゃ、飽きるでしょ?」

「えっ?」

僕は不思議がる彼女の手を無造作に掴むと、さっき彼女が降りたばかりのエレベーターに

急いで乗り込んだ。

「フランク・・・」

僕は彼女の視線から避けたまま、無愛想な顔を作っていた。

「ねぇ、フランク・・・出掛けるって・・もしかして・・私も一緒に?」

彼女がニコニコしながら繋いだ手を上に上げて見せた。

「これって、もしかしてデート?」

「そんなんじゃない・・ただの食事」

「え~!だって・・・ふたりで出掛けるんでしょ?デートよ~そうよ・・・

デート・・ね、フランク」

「うるさい」

彼女は嬉々として、いつの間にか僕の腕に手を回し、僕にぶら下がるように寄り添った。

僕はその手を払わなかった。

「何をご馳走してくれるの?フランク・・」

こんな何でもないことが・・・

「何を食べたいの?」

君のその・・・くったくない微笑が・・・

「サンドウィッチ以外なら、何でも・・」

こんなにも愛しい・・・

「何処で食べたい?」

こんな想い・・・

「あなたと一緒なら、何処ででも・・」

本当に・・・初めてだ・・・

“あなたとなら何処ででも”・・・君は照れもしないでそう言って微笑んだ。

僕も・・・きっと・・・

・・・きっと、同じ想いだ・・・

創作mirage-儚い夢-10.待ってなどいない

金曜日

マサチューセッツからいつもより早く出発した僕は、自分でも気づかぬ内に

NYへとアクセルを強く噴かせていた。

今まで味わったことの無い胸のざわめきの中で、自らスウィッチを入れたBGMさえ

耳に届いてはいなかった。

何を・・・そんなに急いでいる?

先刻帰り支度を急いでいた時、目下の所僕を一番買ってくれているジョンソン教授が

「久しぶりに食事でも」と研究室を訪ねて来たが、あろうことかそれを無下に断ってしまった。

とにかく僕は一時も早く発ちたかった。

正直この二日間は、気持ちばかりが焦り、時間が倍にも感じるほど心がここに無かった。

何がそんなに・・・気になる?

いつもの5時間の長距離ドライブを1時間も縮めてNYに到着した時には、

自分でも思わず首を傾げ苦笑した。

アパートに着いてからも足早にエレベーターホールへ向かい、押した昇降階の数字を、

逸る思いで目で追っていた。

そして到着の合図音が鳴るや否や僕はドアをこじ開けるように外へ出た。しかし・・・

フロアには誰もいなかった・・・

彼女は・・・いなかった・・・

今日は遅い・・・そう言ったんだった・・・

“来るな”・・・そう言ったんだった・・・

僕は拍子抜けしている自分を心の中で否定しながら、さっきまでの焦りと裏腹に、

のらりくらりとポケットから鍵を出し、明かりのない部屋へと入った。

部屋は二日前と何ら変わらない。いや、一週間前とは大きく変わっていた。

彼女が変えてしまった僕の部屋は、誰かがいないと妙に静か過ぎた。

僕は荷物を床に放り投げて、ベッドに体を投げ出すと、天空を仰いだ。

これは彼女がこの部屋に入って真っ先にすることだ。

既に瑠璃色に広がった夜空には星のひとつも光ってはいなかった。

「何を・・期待・・した?」

僕はそう声に出した後、自分でもわかるような大きなため息を天に向かって吐いた。

翌日も、その翌日も、彼女は現れなかった。

考えてみれば、僕は彼女の何も知らない。

学校が何処なのかも、住んでいるところが何処なのかさえ、何ひとつ聞いていない。

知っているのは彼女の名前がジニョンということと、ジョルジュというお目付け役がいること。

それくらいなもんだ

だから?・・・それがどうしたというんだ・・・

僕が彼女のことを知らないことに、何の問題がある?

それなのに気がつくと僕は、彼女のことを考えていた。

あんなにも一生懸命僕を見てた・・・

僕は?・・・

僕も?・・・

彼女の笑顔が・・・

彼女の子供のような無邪気な顔が・・・

そして彼女の寂しそうな憂い顔が・・・

僕の中でめくるめく蘇る・・・

僕は彼女のいくつもの表情を残さず覚えていた自分にひどく驚いていた。

具合でも悪くなったんだろうか・・・

怪我でもしたんだろうか・・・

それとも・・・あれはただの気まぐれだった?

自己中心的な・・・子供の・・・

彼女の気まぐれにいつの間にかこの僕が振り回されていた?

そうなのか?・・・

この僕が・・・たかが子供の・・女の・・行動に・・・

そんなはずはない・・・

この僕がそんなものに・・・

惑わされるはずなど・・・決してない

僕はマサチューセッツから帰ってからというもの、ずっと、彼女のことが頭から

離れてくれないことにひどく困惑していた。

自分自身の感情が急に可笑しくなって、わざと声を出して自分を笑ってみた。

そんな自分の声が次第に情けない溜息交じりの笑い声に変わっていったのが

更に可笑しさを増した。

それでも・・・

何かぽっかりと穴の空いたようなこの気持ちを・・・

知らず知らず確認している自分がいた

実際自分自身にも説明ができなかった。

胸が閊えたような・・・息苦しい、妙な想い・・・

これは何なんだろうか・・・

『ボス・・・依頼されてた例の件・・調べはついたぞ』

そんな中でも、レオと組んだ僕の仕事は時を休むことはなかった。

「ああ・・・今、こっちに届いた・・・確認してる」

レオに依頼した仕事は、僕の想像よりも遥かに早く、遥かに完成度が高い形で

僕の手元に届けられた。

『どうだ?』

「OKだ・・・この後も言った通りにやってくれ」

『しかし・・ボス・・・ひとつ質問してもいいか』

「何だ」

『こんな小さな会社潰して・・・心が痛むことはないのか』

「レオ・・・狩人は・・・鹿の目を見ては引き金は引けない

情けを掛けて容赦しようものなら・・・今度はこっちが反対にやられる・・・

僕は、この世界で生きていくためなら・・・どんなことでもやってみせる

泣く奴がいたとして・・・それがどうした。

そんな涙に絆されるな・・・いいか。鹿の目は見るんじゃない。」

『お前には・・・情というものは存在しないらしいな・・・

まだ若いのに・・・どうしたらそんなにも冷徹になれる?』

「情?そんなものが何の役に立つ?・・・人間なんて所詮、自分のことだけだ。

迷うな・・・やれ。」 僕はレオに向かって静かに言った。

仕事は至って順調に運んでいた。

予定通りに小さな会社の買収を繰り返し、資産運用のためのマーケットを広げていた。

その中にはやっとの思いで手に入れた会社をとられてしまう事業家もいた。

しかし僕のやり方にレオの言う通り、情け容赦は微塵も無かった。

僕は“弱肉強食”・・・まさにその真髄を突き進んだ。

時に怯むレオにすら、文句は言わせなかった。

そうだ・・フランク・・・今はそんな時じゃない

何を無駄なことに心を囚われている?

お前にはやらなければならないことが山ほどあるじゃないか

なのに・・・

レイダースの刃を研ぐその傍らで、彼女の顔を見なくなって既に一週間が経ったことを

僕の頭はしっかりと刻んでいた。

そればかりか、僕は仕事に掛ける時間以外の殆どをベッドの上に寝転んで、

ただ上空を仰ぐだけに費やすようになっていた。

「明日からまた・・・いないんだぞ・・・僕は。 」 僕は天窓に向かって呟いていた。

誰に・・・言ってるんだ?

とうとう・・・可笑しくなってしまったか?・・・フランク・・・

僕は自分のその呟きに苦笑して、ブランケットを頭からかぶった。

その時だった。

玄関のチャイムが鳴って、僕は勢い、ブランケットを顔から外した。

その音に僕の頭と心臓が瞬時に反応していた。

僕は慌ててベッドから起き上がると玄関に走り、訪問者が誰かも確認せずに

ドアノブを回した。

彼女だった・・・

やっと・・・彼女だった・・・

「フランク!凄いのよ!フランク!

この前、あなたがくれた問題ね・・試験問題・・殆ど的中よ

先生がこんな難しい問題、できるなんて凄いって褒められちゃって・・

今まで、君は何してたんだって・・こんな力があったのかって・・

そうなるとね・・勉強面白くなっちゃって・・

あなたに、学生の本分は・・なんて言われたし・・

試験期間・・ちょっと頑張って勉強しちゃっ・・・た・・・・・・」

嬉々として機関銃のように話ながら部屋に入ってきた彼女を僕は自分の意思に反して、

ふいに抱きしめていた。

いや・・・自分の心のままに・・愛しさのままに・・彼女を抱きしめていた。

「フ・・ラン・・ク・・?」

僕に抱きすくめられて、息苦しさを堪えるようにジニョンは僕の名前を呼んだ。

「どうして・・・」≪僕は今・・何を言おうとしている?≫

「えっ?・・・」

「どうして・・・来なかった?・・・」≪どうして僕に逢いに来なかった?≫

「えっ?・・あ・・し・・試験・・・が・・・」

「・・・来れないなら・・電話くらい・・・」≪どんなに心配したと思ってるんだ?≫

「・・・電話・・番号・・・知らないわ・・教えて・・・くれなかったくせに・・・」

「フッ・・・そうだったっけ・・・」

「・・・私を・・・待ってて・・くれた・・の?・・・」

「いいや・・・」

「だって・・・」

「待ってない・・・」 ≪嘘をつけ・・≫

「だって・・・」

「待ってない!」

次第に僕は彼女を抱きしめたその腕に渾身の力を込めていた。

「フランク・・・苦・・しい・・・」

「黙れ・・・」

「・・・苦しく・・・ない・・・」

僕はかなり長いこと、玄関ドアの前でその顔を見ないまま、無言で彼女を抱きしめていた。

彼女は最初僕の行動に驚いたように、少しじたばたしたけれど、いつの間にか、

僕の背中に両手を回して僕にしがみついていた。

初めての・・・彼女の華奢な腕が僕を抱く感触が・・・

僕の服を握って作った彼女の拳の感触が・・・愛おしかった・・・

いったい・・・どれくらい、そうしていただろうか・・・

抱きしめた手を少しだけ緩めて、僕はやっと彼女の顔を覗いた。

そして彼女の乱れた髪を指で梳きながら、その黒い瞳を真直ぐに見つめていた。

今度は・・・

いつまでも僕に熱く見つめられて彼女の頬が次第に薄紅に染まっていく

それでも僕は・・・彼女から目を逸らさなかった

彼女もやがて・・・照れたような幼い表情から僕を恋う女の顔になった

そして・・・

互いに引き寄せられるように、僕たちは・・・熱く唇を合わせた

ああ・・・そうだよ・・・きっと、そうだ・・・

僕は君を・・・

ソ・ジニョンという・・・女を・・・

待っていた・・・

・・・認めるよ・・・

| <前 | [1] ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] |